Investigadores de la Universidad de los Andes trabajan en un proyecto que –gracias a su desarrollo– abre enormes posibilidades para el empleo del sistema de liberación de moléculas terapéuticas.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), al año mueren más de seis millones de personas como consecuencia de trastornos neurológicos, cifra que podría duplicarse para el año 2030.

Pero, ¿qué son los trastornos neurológicos?

Según el organismo internacional, son enfermedades degenerativas que afectan el sistema nervioso central y periférico (cerebro, médula espinal, nervios craneales, raíces nerviosas, sistema nervioso autónomo, la placa neuromuscular, y los músculos).Los desórdenes más comunes son las enfermedades de Alzheimer y Parkinson, seguidos de las afecciones cerebrovasculares, los accidentes cerebrovasculares y la esclerosis múltiple, entre otras.

La preocupación de la OMS por el aumento de estas enfermedades radica en los altos costos que demandan sus tratamientos y las dificultades que tienen los pacientes y sus familiares para acceder a una adecuada asistencia médica.

En el caso específico del párkinson, se estima que el costo promedio por paciente para los países desarrollados puede alcanzar los 7.000 dólares, mientras que para los países en vía de desarrollo este valor ronda los 3.000 dólares.

Adicionalmente, la mayoría de estas enfermedades requiere cuidados paliativos (tratamientos que previenen, alivian y mejorar la calidad de vida de los pacientes que las padecen), a lo cuales solo accede el 14 % de las personas en países de medianos y bajos ingresos.

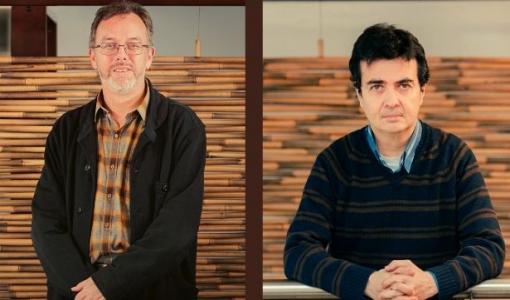

Con el propósito de reducir el impacto de estos trastornos, la OMS propone aplicar procedimientos innovadores y recurrir a intervenciones de baja tecnología, sin olvidar la rehabilitación de base comunitaria.Este es, precisamente, el objetivo del proyecto Liberación de fármacos a nivel celular para el tratamiento de la enfermedad de Párkinson, en el que trabajan en conjunto los grupos de Ingeniería Biomédica, el Centro de Microelectrónica (CMUA), y el de Diseño de Productos y Procesos de la Universidad de los Andes; el grupo de Bioquímica Experimental y Computacional de la Pontificia Universidad Javeriana, y el de Patología de la Fundación Santafé de Bogotá.

Teniendo en cuenta que en el párkinson se evidencia un proceso de degeneración celular, debido a factores como el daño en la función mitocondrial, la neuroinflamación y la degradación de proteínas, se suelen administrar fármacos como la Levodopa, sustancia hermana de la dopamina, que atenúa los síntomas característicos de la enfermedad (temblores, rigidez y movimientos lentos descontrolados). Estos tratamientos, según Juan Carlos Cruz, profesor asistente del Departamento de Ingeniería Biomédica y uno de los investigadores del proyecto, son temporales y solo aminoran los síntomas.

Adicionalmente, existen otras complicaciones para los pacientes: después de tomarla, la Levodopa es rápidamente eliminada por el cuerpo, creando fluctuaciones en la concentración sanguínea que provocan una estimulación intermitente, generando movimientos involuntarios anormales.

Con el propósito de superar estos retos, los médicos suelen combinar las terapias farmacológicas, pero esto implica que los pacientes se sometan a un estricto régimen de dosis, lo cual es particularmente desventajoso para personas de la tercera edad.

Como una alternativa a estas dificultades, los investigadores uniandinos descubrieron que empleando un nanobioconjugado durante la liberación de fármacos (el primer paso cuando el medicamento entra en el cuerpo y libera su principio activo), se genera una proteína capaz de atravesar la membrana de las células eucariotas y de las nanopartículas de magnetita (los minerales que dirigen los medicamentos a zonas específicas del cuerpo) sin provocar su ruptura. Así, logran acoplar los medicamentos de forma estable, evitando su degradación.

“A estos componentes se les llama en conjunto nanobioconjugados y llevarán cada una de las moléculas bioactivas para finalmente ser encapsulados en vesículas, previo a su liberación. Debido a su potencial uso en pacientes, este tipo de “vehículos” debe ser probado primero en modelos celulares, especialmente en la población de células que nos interesa y que está involucrada en la enfermedad, como son los astrocitos (necesarios para la memoria)”, señala otra de las investigadoras del proyecto y profesora asistente del Departamento de Ingeniería Biomédica, Carolina Muñoz.

Para la profesora Muñoz, en estas células se determinará si el vehículo es seguro y si, además, cumple su función de liberar los medicamentos que mejorarán los procesos celulares degenerativos. “Esta información será fundamental para el diseño racional de terapias más efectivas para la enfermedad de Parkinson”, asegura.

Para el equipo de investigadores, estos resultados abren posibilidades a gran escala en el empleo del sistema de liberación de moléculas terapéuticas. “La capacidad de atravesar la membrana facilita además la encapsulación del conjugado con moléculas farmacológicas como la Levodopa, Rasigilina y Pramipexol, acompañantes en las vesículas, las cuales a su vez se han probado ampliamente como sistemas de liberación”, agregaron.

Los resultados

El sistema de liberación fue desarrollado y probado en liposomas y líneas celulares, y el reto ahora será utilizarla para transportar moléculas farmacológicas y lograr una distribución homogénea de las mismas intracelularmente. Una vez tengan el vehículo acoplado con los medicamentos, se estudiará la respuesta biológica en astrocitos frente a su liberación intracelular y simultánea de moléculas farmacológicas a altos niveles de biodisponibilidad, de manera continua y controlada.

Adicional a ello, los ingenieros exploran la liberación de fármacos en otros padecimientos como el cáncer, así como en terapias génicas (clave para enfermedades hereditarias) y sistemas de edición genómica.

Múltiples beneficios

Para el profesor Cruz, con el desarrollo de terapias más efectivas para el tratamiento de la enfermedad de Parkinson, el sistema de salud en Colombia recibiría un beneficio importante, ya que la carga económica que conlleva el monitoreo y la asistencia médica continua de los pacientes se vería considerablemente reducida, teniendo en cuenta, además, la asociación directa de la enfermedad con otras condiciones sistémicas como la diabetes, la hipertensión, las enfermedades coronaria arterial, cerebro-vascular e incluso otras neurodegenerativas; todas actualmente en aumento.

Pero el proyecto no solo conlleva beneficios para el sector salud, de acuerdo con Cruz, las terapias desarrolladas dentro de la iniciativa pueden eventualmente consolidarse como negocios emergentes que brinden la oportunidad de generar empleo tanto en manufactura, como en comercialización.

“Es una oportunidad única para el desarrollo de cadenas productivas que permitan emplear los recursos minerales subutilizados con los que cuenta Colombia en la preparación de nanomateriales magnéticos multifuncionales”, señaló.

Los reconocimientos | El proyecto de liberación controlada de fármacos para el tratamiento de la enfermedad de Párkinson fue presentado en el Biomedical Engineering & Global Summit on Metabolomics que se llevó a cabo en julio de 2018 en la ciudad de Miami, Estados Unidos, y será expuesto durante el congreso internacional de la Asociación de Ingenieros Químicos de los Estados Unidos (AIChE), que se realizará en Pittsburgh, en octubre de este año. |

Los respaldos | El proyecto ha recibido el apoyo de los departamentos de Ingeniería Biomédica, Ingeniería Química e Ingeniería Eléctrica y Electrónica de la Universidad de los Andes, además del Fondo de Apoyo a Profesores Asistentes (FAPA) del profesor Juan Carlos Cruz. La iniciativa ganó la financiación de la convocatoria FSB-Uniandes 2018. El proyecto fue sometido a la convocatoria 807 de Colciencias que se cerró en mayo de 2018. |

Los gestores | Aunque el sistema de liberación se desarrolló durante el segundo semestre de 2016 y el primer semestre de 2017 por la estudiante de pregrado en Ingeniería Biomédica e Ingeniería Electrónica, Natalia López Barbosa, el proyecto ha contado con el apoyo de más de diez investigadores con diversos perfiles que han fomentado la interdisciplinariedad y han aportado sus conocimientos y experiencias en distintas áreas, entre los que se destacan los profesores Andrés González, de Ingeniería Química, y Johann F. Osma, de Ingeniería Electrónica. |

Destacado

En la enfermedad de Parkinson se presenta un daño en las neuronas dopaminérgicas, lo que provoca una la pérdida en el control motor, así como de las funciones cognitivas y comportamentales.